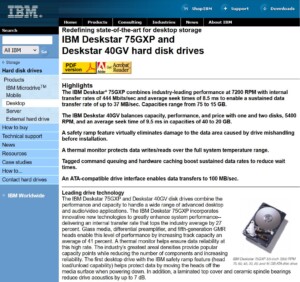

Im März 2000 führte IBM neue Festplattenmodelle ein, die Deskstar 40GV und 75GXP, die berüchtigt für ihre hohen Ausfallraten wurden.

Im März 2000 führte IBM neue Festplattenmodelle ein, die Deskstar 40GV und 75GXP, die berüchtigt für ihre hohen Ausfallraten wurden.

IBM verwendete erstmals Glasscheiben als Trägermaterial anstelle der üblichen Aluminiumlegierung. Die 40GV bot eine Kapazität von 20 GByte pro Scheibe, während die 75GXP in sechs Modellen mit Kapazitäten von 15 bis 75 GByte erhältlich war.

Die 75GXP erhielt schnell den Namen „IBM Deathstar“ aufgrund häufiger Ausfälle, die durch Headcrashes aufgrund von Vibrationen, Probleme mit der Rampe fĂĽr den Schreib-Lese-Kopf und Ablagerungen von Schmiermittel am Kopf verursacht wurden. Zudem löste sich die Magnetschicht von den Glasplatten und es gab Kompatibilitätsprobleme mit IDE-Controllern.

Ein charakteristisches Klick-Geräusch, das „Click of Death“, kĂĽndigte oft den Ausfall an. Trotz eines Firmware-Updates und eines Testprogramms konnte IBM die Probleme nicht beheben, was 2001 zu einem UmsatzrĂĽckgang im Festplattengeschäft fĂĽhrte. IBM verkaufte 2002 seine Festplattensparte fĂĽr 2,05 Milliarden US-Dollar an Hitachi, um sich mehr auf mobile Endgeräte zu konzentrieren.

IBM behielt zunächst einen Anteil von 30 Prozent an Hitachi Global Storage Technologies (HGST), der bis Ende 2005 vollständig an Hitachi überging. Damit endete die fast 50-jährige Geschichte von IBM in der Festplattenentwicklung und -fertigung. HGST wurde 2012 von Western Digital übernommen, wobei Teile der Produktion aus kartellrechtlichen Gründen an Toshiba gingen. Heute ist der Name HGST aus dem Programm von Western Digital verschwunden und die verbliebenen Festplattenhersteller sind Seagate, Toshiba und Western Digital.

Bilder:

IBM Deskstar Website (approx. 2000)

IBM Deskstar Laufwerk (120GXP, eigenes Symbolbild)