Über 60 Jahre gibt es nun die SIMATIC-Steuerungen der Fa. Siemens. Am 2. April 1958 wurde die Marke SIMATIC – ein Kunstwort aus „Siemens“ und „Automatic“ – von den Siemens-Schuckertwerke beim Deutschen Patentamt angemeldet.

Über 60 Jahre gibt es nun die SIMATIC-Steuerungen der Fa. Siemens. Am 2. April 1958 wurde die Marke SIMATIC – ein Kunstwort aus „Siemens“ und „Automatic“ – von den Siemens-Schuckertwerke beim Deutschen Patentamt angemeldet.

Ein Jahr später wurde das „Baukastensystem für kontaktlose Steuerungen“ unter der Bezeichnung „SIMATIC G“ auf der Werkzeugmaschinen-Ausstellung in Paris vorgestellt. Mit diesem System wurden die fehleranfälligen Relais-Steuerungen durch Germanium-Halbleiter ersetzt. Damit wurde dieses System zum Grundstein für alle zukünftigen Steuerungen. 1964 folgte das Modell N, welches temperaturunabhängigere Silizium-Halbleiter einsetzte. In den folgenden Jahren wurden weitere Modelle entwickelt, wie die SIMATIC H (für höhere Arbeitsfrequenzen), P und C (1973) mit integrierten Schaltungen.

Mit der SIMATIC entstand eine einheitliche Technik, welches eine Voraussetzung war, dass R egelungssysteme und andere Schaltkreise in der Automatisierung reibungslos zusammenarbeiteten konnten. Durch den Einsatz von Halbleitern wurde die Systeme zudem zuverlässiger und konnten über einen größeren Temperaturbereich eingesetzt werden. Hatte die SIMATIC G (siehe Bild rechts, Steuerung einer Drehbank) mit ihren Germanium-Bauelementen noch etliche Nachteile, waren diese in der SIMATIC N, welche für niederfrequente Anwendung vorgesehen war, beseitigt. Silizium war weniger störanfällig und bot einen größeren Temperaturbereich beim Einsatz. Die SIMATIC konnte ohne besondere Abschirmungen aufbaut und betrieben werden.

egelungssysteme und andere Schaltkreise in der Automatisierung reibungslos zusammenarbeiteten konnten. Durch den Einsatz von Halbleitern wurde die Systeme zudem zuverlässiger und konnten über einen größeren Temperaturbereich eingesetzt werden. Hatte die SIMATIC G (siehe Bild rechts, Steuerung einer Drehbank) mit ihren Germanium-Bauelementen noch etliche Nachteile, waren diese in der SIMATIC N, welche für niederfrequente Anwendung vorgesehen war, beseitigt. Silizium war weniger störanfällig und bot einen größeren Temperaturbereich beim Einsatz. Die SIMATIC konnte ohne besondere Abschirmungen aufbaut und betrieben werden.

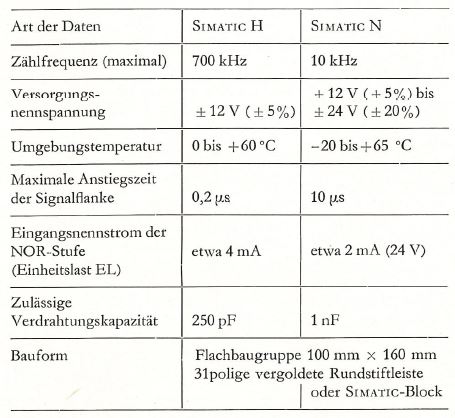

Die SIMATIC N war gegen Störungen – verglichen mit den Vorgängern – sehr unempfindlich und fĂĽr eine Zählfrequenz von maximal 10 kHz ausgelegt. Damit konnte sie vielseitig, auch unter erschwerten Bedingungen, eingesetzt werden. Mit der SIMATIC H konnten später auch schnellere Signale verarbeitet werden und zwar bis zu einer maximalen Arbeitsfrequenz von 700 kHz, weshalb das System vorzugsweise in Anlagen mit schnellen MeĂź-, Steuer- und Regelvorgängen eingesetzt wurde. Beide Systeme waren zueinander kompatibel und konnten unter Beachtung einiger Regeln miteinander kombiniert werden.

Die SIMATIC N war gegen Störungen – verglichen mit den Vorgängern – sehr unempfindlich und fĂĽr eine Zählfrequenz von maximal 10 kHz ausgelegt. Damit konnte sie vielseitig, auch unter erschwerten Bedingungen, eingesetzt werden. Mit der SIMATIC H konnten später auch schnellere Signale verarbeitet werden und zwar bis zu einer maximalen Arbeitsfrequenz von 700 kHz, weshalb das System vorzugsweise in Anlagen mit schnellen MeĂź-, Steuer- und Regelvorgängen eingesetzt wurde. Beide Systeme waren zueinander kompatibel und konnten unter Beachtung einiger Regeln miteinander kombiniert werden.

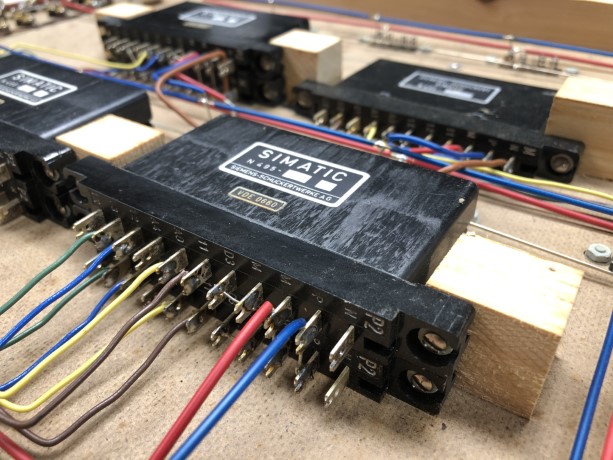

Die Schaltelemente der SIMATIC N und H waren jeweils einzelne Grundschaltungen, die miteinander kombiniert werden konnten. Es gab diese in zwei Bauweisen: Als „Flachbaugruppe“ und in „Blockbauweise“ (die Blockbauweise ist in den Bildern zum Lehrsystem zu sehen). Bei der Flachbaugruppe (aufgelöste Bauweise) wurden die Bauelemente einzeln auf geätzten Leiterplatten befestigt und anschlieĂźend schwallgelötet. Die Flachbaugruppen waren mit einem Rahmen versehen und lieĂźen sich bei Bedarf auf beiden Seiten vergieĂźen. Sie besaĂźen eine 31-polige Steckerleiste mit vergoldeten Rundstiften.

Die Schaltelemente der SIMATIC N und H waren jeweils einzelne Grundschaltungen, die miteinander kombiniert werden konnten. Es gab diese in zwei Bauweisen: Als „Flachbaugruppe“ und in „Blockbauweise“ (die Blockbauweise ist in den Bildern zum Lehrsystem zu sehen). Bei der Flachbaugruppe (aufgelöste Bauweise) wurden die Bauelemente einzeln auf geätzten Leiterplatten befestigt und anschlieĂźend schwallgelötet. Die Flachbaugruppen waren mit einem Rahmen versehen und lieĂźen sich bei Bedarf auf beiden Seiten vergieĂźen. Sie besaĂźen eine 31-polige Steckerleiste mit vergoldeten Rundstiften.

Bei der Blockbauweise (geschlossene Bauweise), dem SIMATIC-Block, wurden die Bauelemente auf kleinen geätzten Leiterplatten befestigt, schwallgelötet und in einem Kunststoffgehäuse vergossen. Einige der SIMATIC-Blocks enthielten mehrere gleichartige Schaltungen. Ein Block besaß 17 Drahtanschlüsse und konnte damit wahlweise stehend oder liegend auf einer Flachbaugruppen-Leiterplatte befestigt werden. In dem Bild rechts sind die Blöcke zusätzlich in einem Kunststoffgehäuse eingebaut wurden, um so im Lehrsystem eine einfachere Kontaktierung über Buchsen zu ermöglichen. Wer ein solches System besitzt und in Betrieb nehmen möchte, legt die Versorgungsspannung an folgende Pins an (N = negative Versorgungsspannung, M = Masse, P = positive Versorgungsspannung; die Spannung darf jeweils im Bereich von 12V bis 30V liegen).

Bei der Blockbauweise (geschlossene Bauweise), dem SIMATIC-Block, wurden die Bauelemente auf kleinen geätzten Leiterplatten befestigt, schwallgelötet und in einem Kunststoffgehäuse vergossen. Einige der SIMATIC-Blocks enthielten mehrere gleichartige Schaltungen. Ein Block besaß 17 Drahtanschlüsse und konnte damit wahlweise stehend oder liegend auf einer Flachbaugruppen-Leiterplatte befestigt werden. In dem Bild rechts sind die Blöcke zusätzlich in einem Kunststoffgehäuse eingebaut wurden, um so im Lehrsystem eine einfachere Kontaktierung über Buchsen zu ermöglichen. Wer ein solches System besitzt und in Betrieb nehmen möchte, legt die Versorgungsspannung an folgende Pins an (N = negative Versorgungsspannung, M = Masse, P = positive Versorgungsspannung; die Spannung darf jeweils im Bereich von 12V bis 30V liegen).

1973 wurde mit der SIMATIC S3 aus der verbindungsprogrammierten Steuerung (VPS), die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), allerdings nur mit mäßigen Erfolg. Erst die S5 wurde sehr erfolgreich vom Markt angenommen und ist sogar heute noch verfügbar. 1994 wurde die S7 vorgestellt, die heute noch aktuell ist.

1973 wurde mit der SIMATIC S3 aus der verbindungsprogrammierten Steuerung (VPS), die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), allerdings nur mit mäßigen Erfolg. Erst die S5 wurde sehr erfolgreich vom Markt angenommen und ist sogar heute noch verfügbar. 1994 wurde die S7 vorgestellt, die heute noch aktuell ist.

Seit kurzem befindet sich eine SIMATIC N, als Lehrsystem, in der Sammlung des 8Bit-Museums. Das abgebildete Lehrsystem wurde zwischen 1964 und Herbst 1966 gebaut. Die zeitliche Eingrenzung ergibt sich aus dem Logo der Siemens-Schuckertwerke AG (SSW), denn Ernst von Siemens veranlasste 1966 die Fusion der SSW mit der Siemens & Halske AG und der Siemens-Reiniger-Werke AG zur heutigen Siemens AG.

Folgende Bilder mit freundlicher Genehmigung des Siemens Historical Institute:

SIMATIC Drehbank, Aufbau des SIMATIC-Systems von Wolfgang Weitbrecht und Gerhard Sinn, Oktober 1959; SIMATIC H und N im Vergleich, Sonderdruck: Die Schaltkreissysteme SIMATIC H und SIMATIC N, Siemens-Zeitschrift, Heft 9, September 1965, Hans Körner, Jens Piening und Gerhard Sinn

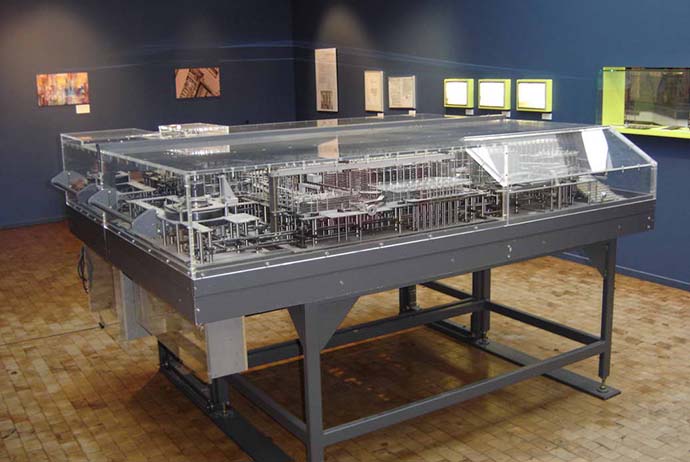

Konrad Zuse, der am 22.6.1910 in Berlin geboren wurde, begann 1927 mit seinem Studium an der Universität Berlin-Charlottenburg. Nach seinem Abschluss als Bauingenieur arbeitete er für die Firma Henschel, ein Flugzeugbauer, im Bereich der Belastungsanalyse. Bei seiner Arbeit hatte er mit einer Menge von Berechnungen zu tun, so dass er 1934 damit begann an einem Computer, den Z1, zu arbeiten, der diese vereinfachen sollte. Dieser Rechner arbeitete noch voll mechanisch.

Konrad Zuse, der am 22.6.1910 in Berlin geboren wurde, begann 1927 mit seinem Studium an der Universität Berlin-Charlottenburg. Nach seinem Abschluss als Bauingenieur arbeitete er für die Firma Henschel, ein Flugzeugbauer, im Bereich der Belastungsanalyse. Bei seiner Arbeit hatte er mit einer Menge von Berechnungen zu tun, so dass er 1934 damit begann an einem Computer, den Z1, zu arbeiten, der diese vereinfachen sollte. Dieser Rechner arbeitete noch voll mechanisch.

Seit über 35 Jahren beschäftigt sich Steven Weyhrich mit dem Apple II und so wurde seine Website

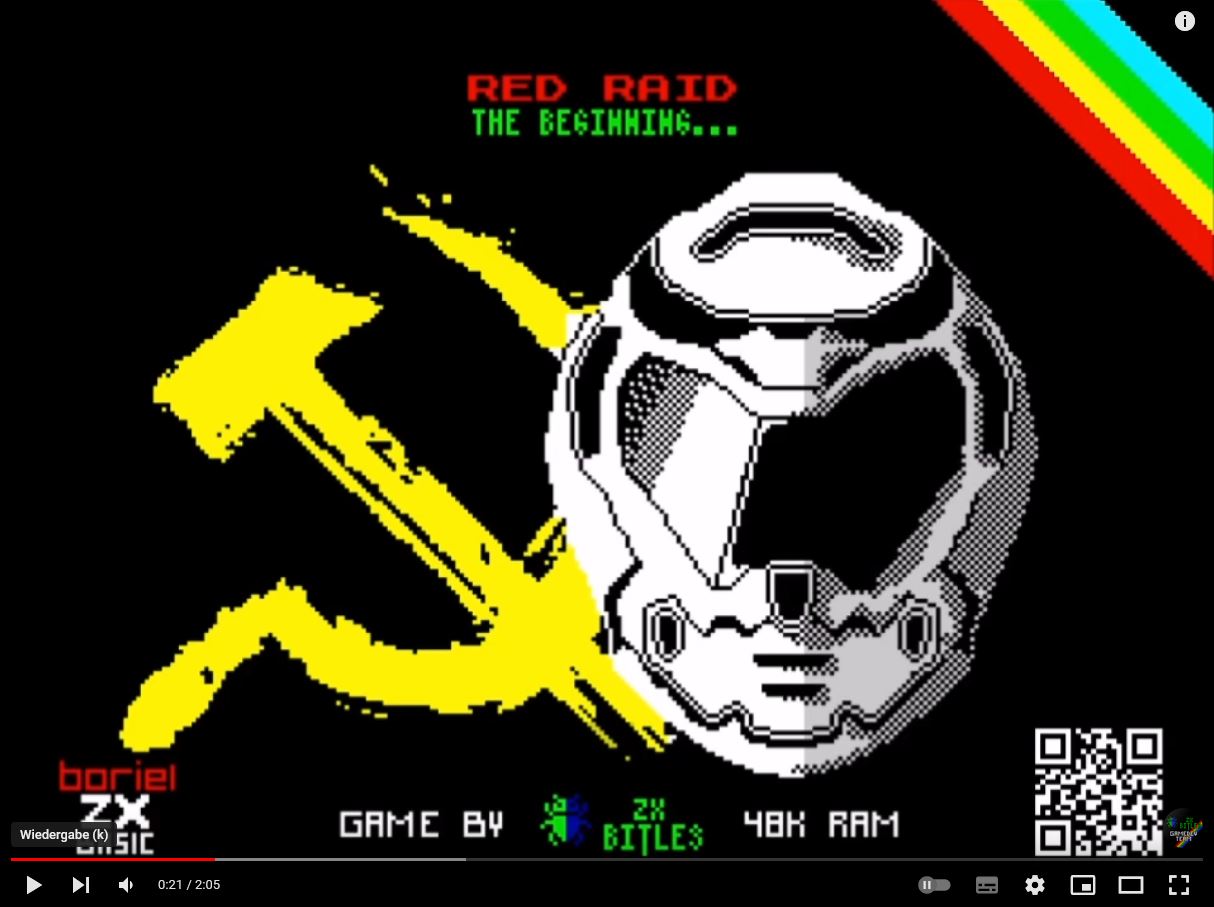

Seit über 35 Jahren beschäftigt sich Steven Weyhrich mit dem Apple II und so wurde seine Website  1982 brachte Sir Clive Sinclair den ZX Spectrum auf den Markt. Der Nachfolger des ZX81 brachte einige Verbesserungen mit: 16 kB oder 48 kB RAM, 16 Farben (8 Farben in zwei Stufen), Sound, eine Z80 CPU mit 3,5 MHz, die nicht mehr durch Speicherzugriffe auf den Bildschirmspeicher gebremst wurde. Gut 10 Jahre war der ZX Spectrum auf dem Markt vertreten und sogar heute gibt es immer noch Gruppen, die Software für diesen nun fast 40 Jahre alten Rechner entwickeln.

1982 brachte Sir Clive Sinclair den ZX Spectrum auf den Markt. Der Nachfolger des ZX81 brachte einige Verbesserungen mit: 16 kB oder 48 kB RAM, 16 Farben (8 Farben in zwei Stufen), Sound, eine Z80 CPU mit 3,5 MHz, die nicht mehr durch Speicherzugriffe auf den Bildschirmspeicher gebremst wurde. Gut 10 Jahre war der ZX Spectrum auf dem Markt vertreten und sogar heute gibt es immer noch Gruppen, die Software fĂĽr diesen nun fast 40 Jahre alten Rechner entwickeln.

Als ich den Speichertester entwickelte, hatte ich ein Gehäuse nicht eingeplant und war mit der nackten Platine sehr zufrieden. User GMP aus den Foren classic-computing bzw. forum64 ist mit dem Tester so zufrieden, dass er aktuell dabei ist ein Gehäuse für den Speichertester zu erstellen. Ich muss zugeben, dass der Tester mit einem Gehäuse noch einmal professioneller aussieht.

Als ich den Speichertester entwickelte, hatte ich ein Gehäuse nicht eingeplant und war mit der nackten Platine sehr zufrieden. User GMP aus den Foren classic-computing bzw. forum64 ist mit dem Tester so zufrieden, dass er aktuell dabei ist ein Gehäuse für den Speichertester zu erstellen. Ich muss zugeben, dass der Tester mit einem Gehäuse noch einmal professioneller aussieht.