Retro: Die Top 5 der Dinge, die wir heute von den Heimcomputern vermissen

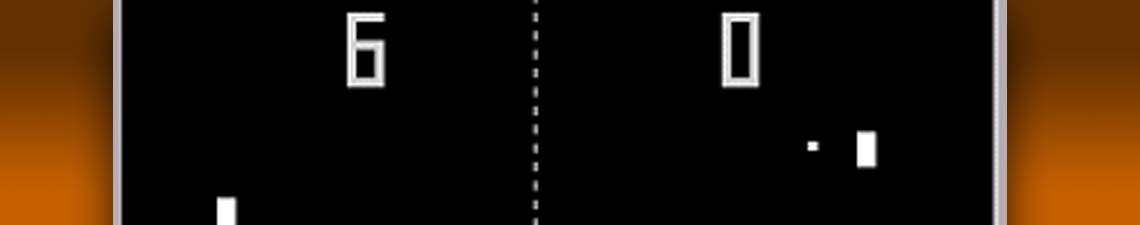

1. Niedrigauflösende Grafik

Im Gegensatz zu der 4K-Aufl√∂sung (HD ist ja inzwischen schon fast wieder Out), verf√ľgten Heimcomputer √ľber eine geradezu l√§cherliche Grafikaufl√∂sung. In der Regel lag diese irgendwo um die 320 x 200 Pixel (beim ZX Spectrum z.B. sogar nur 256 x 192 Pixel). Farbe war nicht immer gegeben: Ein ZX 81 musste noch mit Monochromer-Grafik auskommen (und mit nur 64 x 48 „Pixeln“, siehe Bild rechts: Star Trek), ein ZX Spectrum konnte schon 8 Farben in zwei Helligkeitsstufen darstellen und ein C64 immerhin 16 Farben.

Im Gegensatz zu der 4K-Aufl√∂sung (HD ist ja inzwischen schon fast wieder Out), verf√ľgten Heimcomputer √ľber eine geradezu l√§cherliche Grafikaufl√∂sung. In der Regel lag diese irgendwo um die 320 x 200 Pixel (beim ZX Spectrum z.B. sogar nur 256 x 192 Pixel). Farbe war nicht immer gegeben: Ein ZX 81 musste noch mit Monochromer-Grafik auskommen (und mit nur 64 x 48 „Pixeln“, siehe Bild rechts: Star Trek), ein ZX Spectrum konnte schon 8 Farben in zwei Helligkeitsstufen darstellen und ein C64 immerhin 16 Farben.

Der Grund f√ľr die niedrige Aufl√∂sung lag teilweise an einem fehlenden Videoprozessor, so dass die CPU die Grafik darstellen musste, teilweise aber auch am geringen Arbeitsspeicher. Beim ZX 80/81 teilten sich z.B. ein spezieller Chip (die ULA) und die CPU die Grafikaufbereitung. Die CPU lass die Werte aus dem Speicher aus und √ľbergab sie im richtigen Zeitpunkt an die ULA. Ein Grund, warum dieser Rechner √ľber einem Betriebsmodus (den FAST Modus) verf√ľgte, in dem man den Bildschirm ausschalten konnte. Ohne Anzeige wurde der Rechner gleich viermal schneller. Wurde der ZX 80/81 mit weniger als 4¬†KByte betrieben (Standard waren nur 1 KByte), wurden die Bildschirmzeilen verk√ľrzt im Speicher abgelegt. Die rechts stehenden Leerzeichen einer Zeile wurden bei der Speicherung weggelassen. Dadurch belegte ein vollst√§ndig geleerter Bildschirm nur 24 Bytes (die HALT-Befehle f√ľr das Zeilenende), ein vollst√§ndig gef√ľllter Bildschirm jedoch 793¬†Bytes. Ein Grund, warum viele Programme nur die linke Bildschirmfl√§che belegten.

Beim ZX Spectrum wurde die Grafik „hochaufl√∂send“ schon im Speicher abgelegt, was 6144 Byte belegte. Die Farbinformation wurde gesondert gespeichert und dabei jeweils 8×8 Pixel mit einer Vordergrund- und einer Hintergrundfarbe zusammengefasst, was weitere 768 Bytes belegte. Eine echte 8-Bit Farbtiefe h√§tten enorme 48 KByte ben√∂tigt, also den gesamten Speicher eines ZX Spectrum (mit 48 KByte). Diese Kompromisse zeigten sich aber auch durchaus auf dem Bildschirm (dem sogenannten „color clash“). Gerade beim ZX Spectrum vielen die 8×8 Kl√∂tzchen in Spielen immer wieder auf, wenn eine Figur einer anderes gef√§rbten Figur zu nahe kam. Je nachdem welche Farbe die zusammengefassten 8×8 Pixel an der Ber√ľhrungsstelle hatten, sah man das Quadrat sehr deutlich entweder bei der einen oder der anderen Figur (siehe Bild rechts: rote und violette Grafik).

Beim ZX Spectrum wurde die Grafik „hochaufl√∂send“ schon im Speicher abgelegt, was 6144 Byte belegte. Die Farbinformation wurde gesondert gespeichert und dabei jeweils 8×8 Pixel mit einer Vordergrund- und einer Hintergrundfarbe zusammengefasst, was weitere 768 Bytes belegte. Eine echte 8-Bit Farbtiefe h√§tten enorme 48 KByte ben√∂tigt, also den gesamten Speicher eines ZX Spectrum (mit 48 KByte). Diese Kompromisse zeigten sich aber auch durchaus auf dem Bildschirm (dem sogenannten „color clash“). Gerade beim ZX Spectrum vielen die 8×8 Kl√∂tzchen in Spielen immer wieder auf, wenn eine Figur einer anderes gef√§rbten Figur zu nahe kam. Je nachdem welche Farbe die zusammengefassten 8×8 Pixel an der Ber√ľhrungsstelle hatten, sah man das Quadrat sehr deutlich entweder bei der einen oder der anderen Figur (siehe Bild rechts: rote und violette Grafik).

Durch diese Limitierungen waren die Entwickler aber gezwungen kreative Auswege zu finden, um Grafiken schnell und weich √ľber den Bildschirm zu bewegen. Zudem gab es einen echten Wow-Faktor, wenn eine neue Computergeneration mit besseren grafischen F√§higkeiten auf den Markt kam. Weiter >

FUSE Treiber f√ľr Core Memory

Vor etwas √ľber einem Jahr schrieb ich √ľber das Arduino Core Memory Shield von Jussi Kilpel√§inen. Core Memory oder Kernspeicher ist eine fr√ľhe Form eines nichtfl√ľchtigen Speichers, der etwa von 1954 bis 1975 eingesetzt wurde. Der Speicher besteht aus hartmagnetischen Ringkernen, die auf Dr√§hte gef√§delt sind. Durch elektrische Str√∂me in den Dr√§hten werden diese ummagnetisiert und k√∂nnen ausgelesen werden. Das Vorzeichen der magnetischen Remanenz der einzelnen Ringkerne repr√§sentiert den Speicherinhalt.

Das Projekt erm√∂glicht es stolze 32 Bit (= 4 Byte) zu speichern. Die Bedienung erfolgte bisher ausschlie√ülich √ľber ein Terminal am Arduino Uno oder Arduino Mega. Nun hat Anton Semjonov einen FUSE Treiber f√ľr diesen Speicher erstellt, so dass dieser unter Linux eingebunden werden kann.

Vorschl√§ge, wof√ľr dieser Extra-Speicher genutzt werden kann, sind herzlich willkommen.

40 Jahre Sinclair ZX Spectrum

Der ZX Spectrum erscheint am 23.4.1982 in zwei Varianten: 16KByte RAM f√ľr ¬£125 und 48KByte RAM f√ľr ¬£175. F√ľr ¬£60 kann man den kleineren Speccy auch aufr√ľsten. Das ist zwar erheblich mehr, als man f√ľr einen ZX81 bezahlte, aber immer noch um einiges g√ľnstiger als der direkte Konkurrent BBC Micro Model B f√ľr ¬£399. In den darauf folgenden Jahren wird die Hardware mehrfach √ľberarbeitet. Die Issue 1 Platine hat sogar noch einen Fehler in der ULA, der mit einem zus√§tzlichen Chip behoben werden muss. Die Issue 3 Platine, welche gegen Ende 1983 produziert wird, reduziert die Stromaufnahme gegen√ľber der beiden √§lteren Platinenversionen Issue 1 und Issue 2, die noch mit Hitzeproblemen zu k√§mpfen hatten.

Mehr √ľber den ZX Spectrum und die Firma Sinclair gibt es in diesem Beitrag.

Bild: Bill Bertram, CC BY-SA 2.5, Wikimedia

Retro: 5 Speichermedien, die in Vergessenheit geraten sind

Es gab eine Zeit vor USB-Sticks und SSDs: Zu dieser Zeit waren Speicherkapazitäten im Kilobyte bis Megabyte Bereich state-of-the-art.

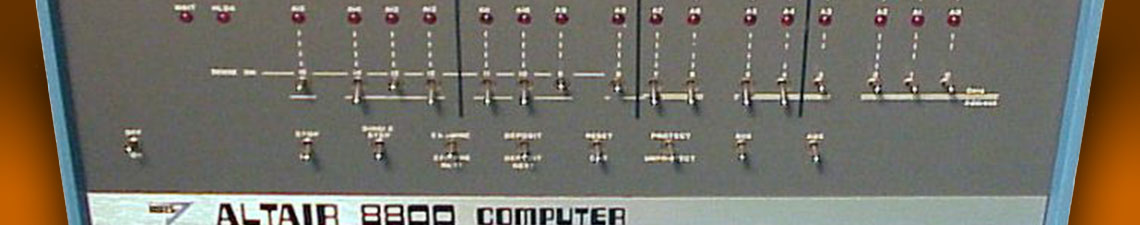

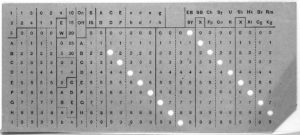

1. Lochstreifen und Lochkarten

Bereits im 18. Jahrhundert wurden Holzpl√§ttchen¬† dazu verwendet Webst√ľhle zu steuern. Bei Drehorgeln wurden Notenrollen eingesetzt, welche die zu spielende Melodie enthielten. Diese waren aus heutiger Sicht teilweise analog, denn ein langes Loch stand f√ľr einen entsprechend lang anhaltenden Ton.

Bereits im 18. Jahrhundert wurden Holzpl√§ttchen¬† dazu verwendet Webst√ľhle zu steuern. Bei Drehorgeln wurden Notenrollen eingesetzt, welche die zu spielende Melodie enthielten. Diese waren aus heutiger Sicht teilweise analog, denn ein langes Loch stand f√ľr einen entsprechend lang anhaltenden Ton.

Die heute bekannten Lochstreifen wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts als Informationsträger eingesetzt. Charles Wheatstone konstruierte 1841 einen Telegrafen, der die Informationen auf einen solchen Streifen durch gestanzte Löcher ablegte.

Die heute bekannten Lochstreifen wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts als Informationsträger eingesetzt. Charles Wheatstone konstruierte 1841 einen Telegrafen, der die Informationen auf einen solchen Streifen durch gestanzte Löcher ablegte.

1890 wurden erstmals Lochkarten als Informationsspeicher durch Herman Hollerith bei der Volksz√§hlung in den USA eingesetzt. Diese Erfindung f√ľhrte 1896 zur Gr√ľndung der Tabulating Machine Company, die mit der Computing Scale Corporation und der International Time Recording Company zur Computing Tabulating Recording Corporation (CTR) fusionierte und die 1924 schlie√ülich in International Business Machines Corporation (IBM) umbenannt wurde.

Die Speicherkapazität der Lochstreifen war im Prinzip nur durch die Länge des Streifen begrenzt. Eine Lochkarte konnten 80 Zeichen speichern.

Retro: Promis in der Computerwerbung

In den 1980ern warben einige Promis f√ľr die gerade erschienenen Heimcomputer. Hier eine – zugegebenerma√üen nicht vollst√§ndige – √úbersicht √ľber die bekanntesten Gesichtern, die Werbung f√ľr Heimcomputer machten.

1. Apple Computer

F√ľr den Apple II wurde Thomas Jefferson (einer der Gr√ľnderv√§ter der Vereinigten Staaten, von 1801 bis 1809 der dritte amerikanische Pr√§sident und der haupts√§chliche Verfasser der Unabh√§ngigkeitserkl√§rung) eingesetzt.

F√ľr den Apple II wurde Thomas Jefferson (einer der Gr√ľnderv√§ter der Vereinigten Staaten, von 1801 bis 1809 der dritte amerikanische Pr√§sident und der haupts√§chliche Verfasser der Unabh√§ngigkeitserkl√§rung) eingesetzt.

Apple warb damit, dass Jefferson 1776 einer der kl√ľgsten K√∂pfe gewesen sei, aber dass man heute Entscheidungen besser mit einem Apple mache. Ob Jefferson bereits wusste, was √ľber 200 Jahre sp√§ter ein Apple Computer ist, mag bezweifelt werden.

Im Rahmen der „Think Different“ Kampagne wurden dann sp√§ter Pers√∂nlichkeiten, wie Albert Einstein, Jim Henson, Dalei Lama, John Lennon und Alfred Hitchcock, eingesetzt.

Video: Think Different Video, Harry Piotr, YouTube

Nachdem Steve Jobs wieder nach Apple zur√ľckgekehrt war, entschied die „Think Different“ Kampagne (1997-2002) mit ihrem legend√§ren Video mit √ľber Apples Schicksal.

Vor 45 Jahren: Der Apple II kommt auf den Markt

Im April 1977 begann die Vermarktung des Apple II. Der Apple II ist der direkte Nachfolger des Apple I und wurde wie dieser von Steve Wozniak entwickelt. Der Rechner verf√ľgte √ľber eine 8-Bit 6502 CPU @1,020 MHz Taktfrequenz. In der Grundausstattung wurde er mit 4 KByte Arbeitsspeicher ausgeliefert, die bis auf 64 KByte erweitert werden konnten.

In der Zeit von 1977 bis 1993, in der die Apple II Reihe verkauft wurde, wurde dieser mehrfach √ľberarbeitet. 1979 erschien der Apple II+ und Apple II europlus. Der Apple II+ wurde mit 48 KByte Arbeitsspeicher verkauft und besa√ü, anders als das Original mit dem von Steve Wozniak entwickelten Apple Integer Basic, als Firmware Applesoft BASIC, das von Microsoft stammte. Das BASIC war weitestgehend identisch mit dem vom Commodore 64, das ebenfalls vom Microsoft stammte, war habe um einige Befehle, z.B. Grafik-Befehle, erweitert worden.

Schon kurz nach der Einf√ľhrung des Apple II erschienen verschiedene illegale Apple-Clones, da der Apple II recht einfach mit seinen Standardchips nachzubauen war. Legale Clones gab es nur sehr wenige, z.B. der Laser 128 von VTech.

Mehr Informationen √ľber den Apple II gibt es in diesem Beitrag.

Bild: Wikipedia, CC-BY, User Rama

RCT: Testen von Multivibratoren 74121, 74122, 74123 und weitere

Nachdem ich vor ein paar Monaten √ľber die Pseudo-Tests in einigen Testern geschrieben hatte und deshalb auch bisher keine Tests f√ľr Multivibratoren implementiert hatte, darf ich heute bekannt geben, dass der RCT ab der kommenden Firmware v.22 auch diese ICs testen k√∂nnen wird.

Es wird die exakte Impulsdauer gemessen werden. Als Ergebnis wird voraussichtlich kein „pass“ oder „fail“ ausgegeben, sondern die Dauer des gemessen Impuls. Ein optionaler Adapter wird es erm√∂glichen verschiedene Zeitkonstanten einzustellen.

Unterst√ľtzt werden bisher folgende ICs: 74121, 74122, 74123, 74130, 74221, 74422, 74423 und 8T22, 4098, 4528, 4538.

Mehr √ľber den RCT gibt es auf diesen Seiten.

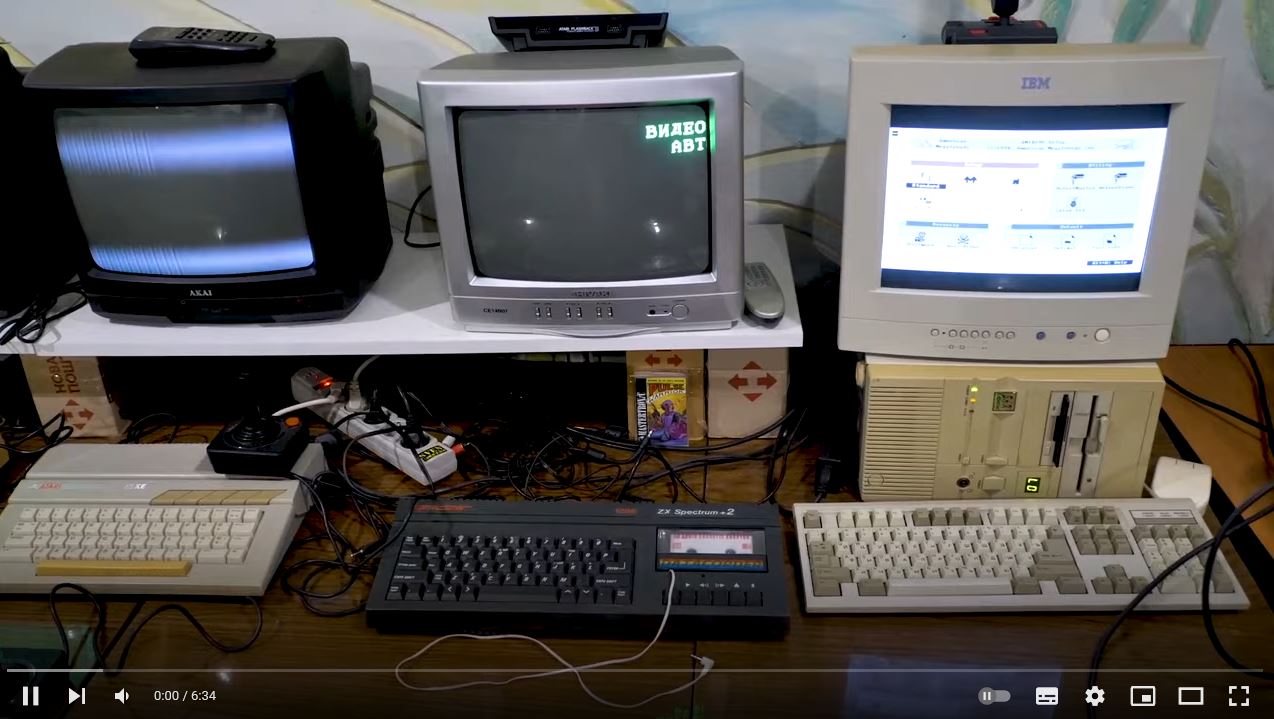

Krieg in der Ukraine: Retro Computer Museum von Bombe zerstört

Russlands Angriffskrieg in der Ukraine f√ľhrte nun dazu, dass ein Retro Computer Museum in Mariupol zerst√∂rt wurde. Das 2003 gegr√ľndete Museum beherbergte √ľber 120 historische Ger√§te, u.a. auch Computer aus der Sowjetzeit.

Am Montag gab der Besitzer des Club it8bit auf Facebook bekannt, dass sein Museum zerst√∂rt wurde. Dmitry Cherepanov fl√ľchtete aus der Stadt am 15. M√§rz kurz vor der Bombardierung nur mit einigen Dokumenten und etwas Geld.

Das Museum beherbergte auch viele ZX-Spectrum Nachbauten, die in den 1980er Jahren in der Ukraine und Russland sehr beliebt waren (der ZX Spectrum war relativ einfach aufgebaut und konnte so kosteng√ľnstig nachgebaut werden). Dimitry trug die Ger√§te in den letzten 15 Jahren zusammen. Insgesamt waren es √ľber 500 Exponate, die besichtigt werden konnten.

Video: Soviet-Era Computers Live On at Club 8-Bit, Show Me Your Nerd, Gizmodo, YouTube

In seinem Post auf Facebook heißt es (Übersetzung durch Google Translator):

Das war es, das Mariupoler Computermuseum gibt es nicht mehr (

Von meiner Sammlung, die ich seit 15 Jahren sammle, sind nur noch Fragmente von Erinnerungen auf der Facebook-Seite, der Website und dem Radiosender des Museums √ľbrig. Ich werde versuchen, die Website und das Radio von RetroBit weiterhin zu unterst√ľtzen, aber das Leben wird jetzt ganz andere Priorit√§ten haben. Es gibt weder mein Museum noch mein Haus ((( und es tut weh, aber ich werde es auf jeden Fall √ľberleben und ein neues Zuhause finden!

Bild: Club it8bit